津軽三味線を弾いていると、撥皮が消耗して穴が開いてしまうことがあります。今回はそんなときの対応法のひとつとして、撥皮を反対にする方法を紹介します。

津軽三味線の撥皮に穴が開いたら、すぐに交換しよう!

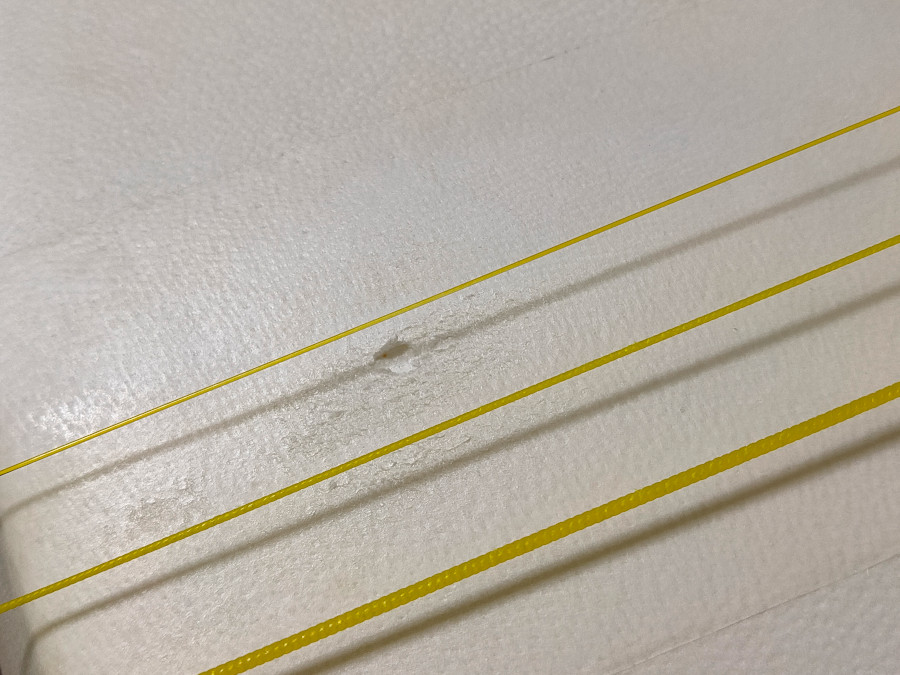

師匠とのお稽古、コンサートやライブでの演奏、スタジオレコーディング、自宅練習など、いろんなシチュエーションで津軽三味線をずっと弾いていると、撥と皮の当たる部分が擦れて、少しずつザラついてきます。そして、だんだんと撥皮が薄くなり、やがては撥皮の厚みを貫通して穴が開いてしまう・・・。

そうならないように、事前に新しい撥皮に交換するのが正しい対処法なのですが、つい先延ばしにしてしまい、穴が開いてしまいました。(お恥ずかしい限りです)

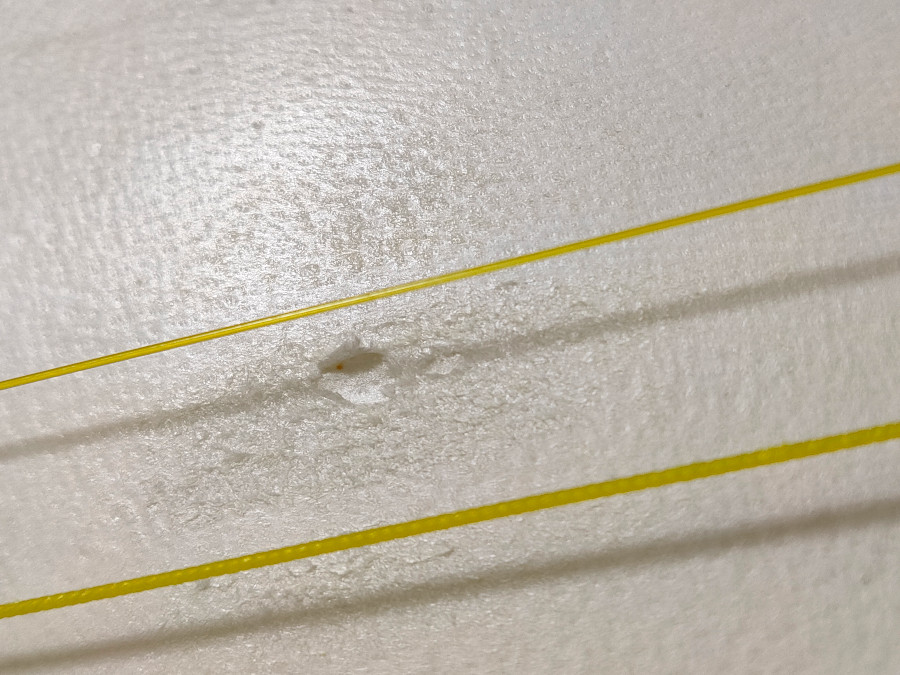

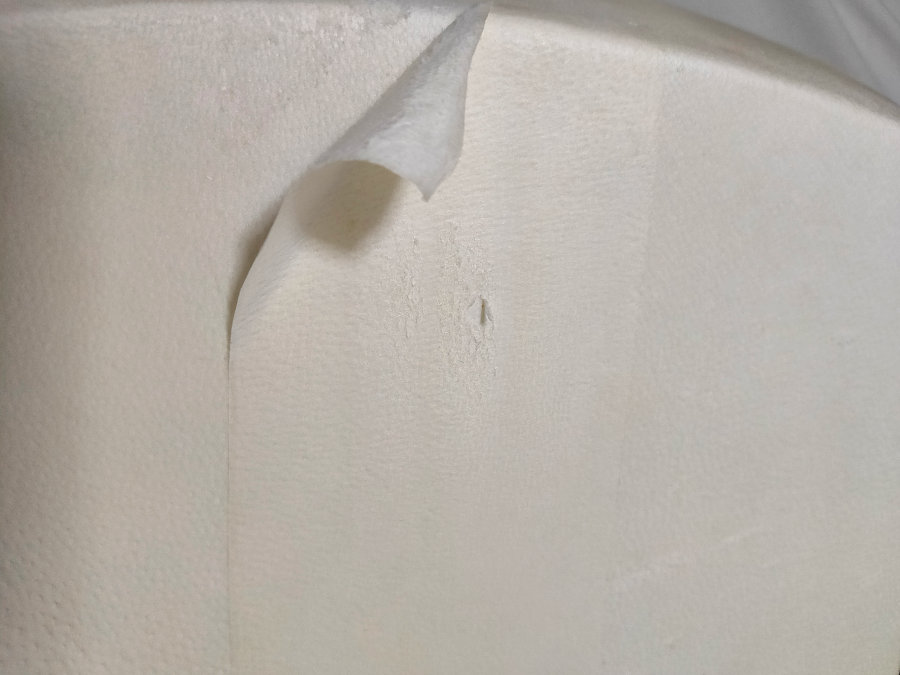

間近で見ると、3の糸あたりの撥皮が完全に貫通して、穴が開いてしまっています。

このまま弾き続けると、津軽三味線の胴に張っている犬皮を傷つけてしまうため、撥皮を剥がして修理していきます。

撥皮を丁寧に剥がす

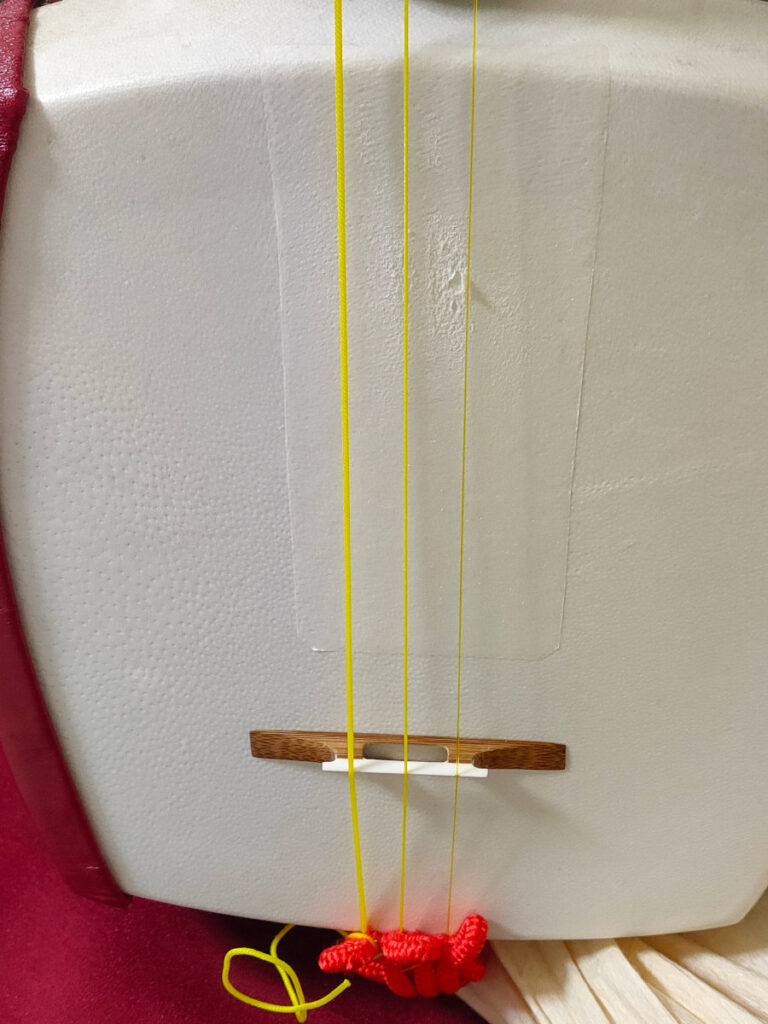

まずは糸をゆるめて、胴に付いている音緒と一緒に外します。

撥皮の四隅など、剝がしやすい部分を探りながら、慎重に剥がしていきます。

最初にめくったところで行き詰まったら、次に剝がしやすそうな部分を探して、力技でベリベリと順番に少しずつ進めていきます。

このとき注意したいのが、勢いのまま一気に撥皮を剝がそうとしたり、あまりにも強い力で引っ張ったりしないことです。胴に張っている犬皮と撥皮の接着部分が想定以上に痛む可能性がありますので、ゆっくり丁寧に、じわじわと剥がしていきます。

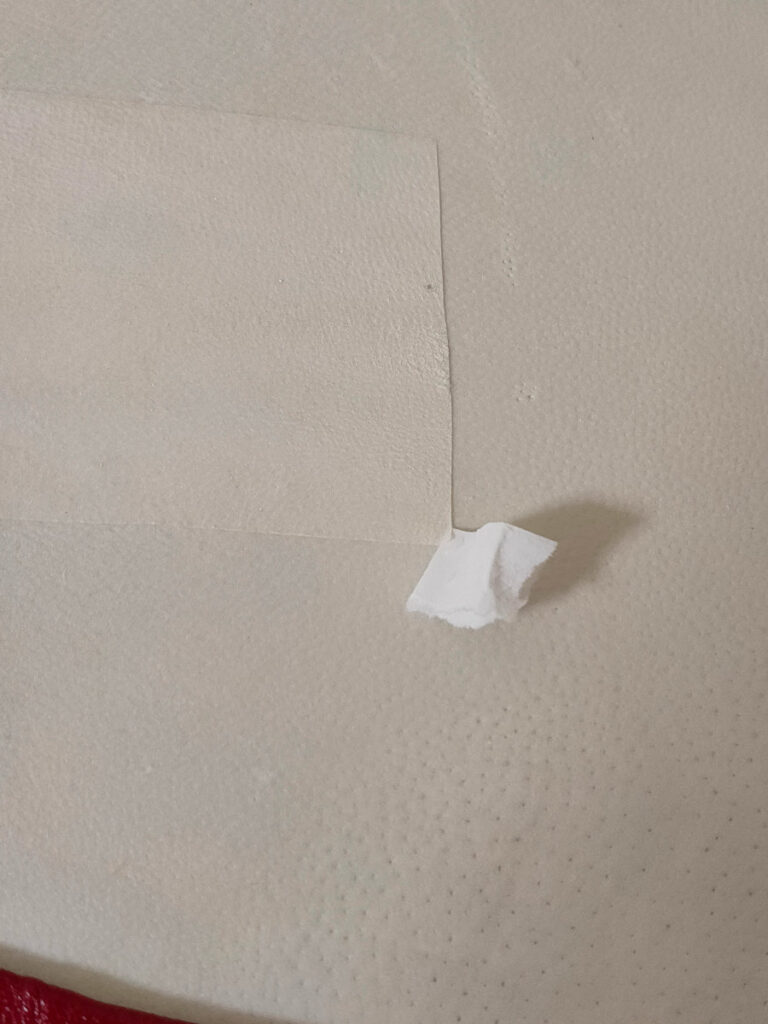

撥皮を剥がしたら、案の定、穴が開いていました。

今回は節約するため、撥皮の穴の部分を取り除いて、上下を逆にして貼っていく作業を行います。

撥皮をカットする

次に、撥皮の穴の開いた部分をハサミで取り除きます。

撥皮にのりを付ける

続いて、カットした撥皮の接着面に、のりを付けます。

本来であれば、三味線店で販売されている撥皮専用の糊「撥皮のり」を使う方が望ましいです。今回は応急処置のため、手元にあるスティックのりで代用します。

あまり押しつけず、かなり薄くのりを塗っていきます。あまりベッタリ塗布すると、次に剥がすときに困りますので、個人的には薄めにのりを塗るのがポイントです。

撥皮を接着する

のりを撥皮に均等に付けたら、犬皮と接着していきます。

私は三味線職人ではなく、いきなりバッチリと綺麗に貼れないことがほとんどです。撥皮のまわりや四隅が浮いてしまうので、そんなときは爪楊枝とか紙の切れ端にのりを付けて、隙間をなくしていきます。

A4コピー用紙や前月のカレンダーといった、薄くて強度がある紙だと使いやすいです。今回はそのへんにあった適当な紙をちぎって、撥皮と犬皮の隙間にのりを入れました。

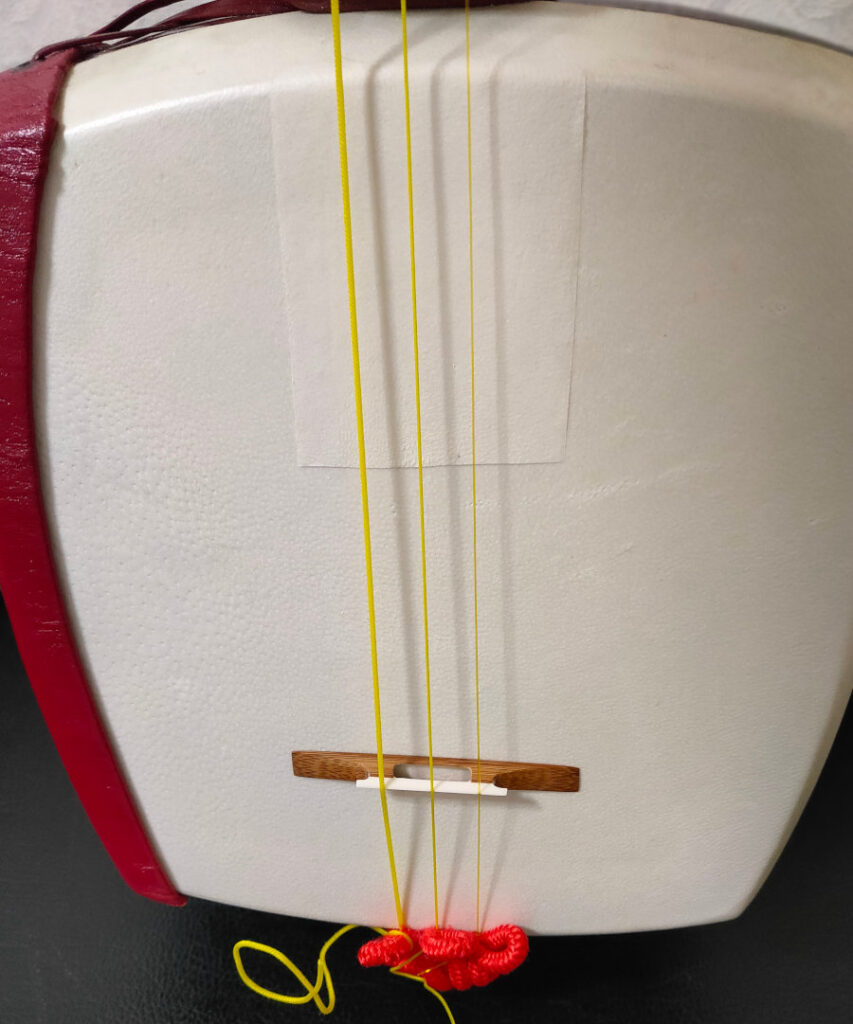

こんな感じで、上下を逆にして(写真の方向的には左右を逆にして)、撥皮を貼ることができました。

糸をかけて完成

胴に音緒を付けて、元通りに糸をかけると完成です。

これでまた演奏することができます!

ちなみに、私が演奏している竹山流の津軽三味線は「弾き三味線」の流派で、ほとんど前撥がメインになるため、今回のように撥皮をひっくり返して再利用することができました。

※注意:叩き三味線の流派の場合は、前撥と後撥を使って弾くため、この技は使えないと思われます。

撥皮に穴が開く前に、新しい撥皮に交換するのがベストです。そう分かっていても、日々の生活が忙しくて、なかなか交換できずに穴が開いてしまうケースもあります。私の場合は、「まだ使える」「まだ大丈夫」という感じでギリギリまで使った結果、穴が開いてしまいました。今後は注意したいところです。

もしこの記事を読んでいる初心者の方がいらっしゃいましたら、「撥皮は定期的に貼りかえる必要がある」ということをぜひ覚えておいてください。自分の練習量にあわせて、撥皮の交換時期が3ヶ月なのか、半年なのか、師匠や先生に相談してみるのもいいと思います。

撥皮いらない説もある?

津軽三味線の名人だった初代 高橋竹山は、晩年のインタビュー映像で「撥皮いらない」と語っていました。

若いころは激しく叩いて三味線を弾くこともあった高橋竹山。しかし、歳を重ねてバチバチと皮を叩く奏法が徐々になくなり、すべてが洗練されて、そういった境地に達せられたのでしょう。「糸だけ叩く」、「皮さ当てないでどうしたら良い音が出るか研究している」とも話されていました。

「皮に当てず、糸だけ弾いて、良い音色を出す」

高橋竹山の言葉を信じるなら、これが竹山流 津軽三味線の究極なのかもしれませんし、そうでないのかもしれませんし、現段階の私ではハッキリとした答えがまだ出せません。撥皮の良し悪しについては、これから少しずつ研究をしていきたいところです。

撥皮の交換にかんする豆知識

撥皮を交換するときに参考となる豆知識を紹介します。

撥皮には表と裏がある

撥皮シールの場合は、シール面のベタベタした粘着部分が貼る側だと分かります。リアルの本物の皮で作られた撥皮(犬皮や猫皮を薄くした皮)には表側と裏側があり、つるつるしている側が表で、ザラついている側が裏となります。基本的にザラザラした裏側にのりを付けて、三味線の皮に貼っていきます。初めての人は、撥皮に表と裏があることを知らず、間違えてしまうことがあるので気をつけてください。

ヤマト糊を水で薄める

撥皮に付けるのりは、三味線店で販売されている「撥皮専用のり」を使うのが一番間違いが少ないと思いますが、いろんな方の話によると、ヤマト糊を使われている奏者も一定数いるようです。ヤマト糊のままだと濃いので、水を少し加えて薄めて使うのがコツなのだとか。

また紙にのりを付けると反ることがあるように、撥皮にのりを付けると、貼る前に反ってしまって貼りにくくなるケースがあるため、慣れてきたら反対側に丸めて癖をつけてから、のり付けするのもありです。

余談として、卵の白身を使って撥皮を貼るワザもあるようですが、私は試したことがなく・・・。あとは撥皮を剥がすときに水をほんの少し湿らせた布を使って上手に剥がしていく人がいたり、唾液を布に含ませて撥皮を剥がす方法もあったりします。卵の白身と唾液は、どちらも水分以外の自然成分が微妙に含まれているため、天然の素材という意味で理にかなっているのかもしれません。また次回以降に一度トライしてみるつもりです。

不安なら職人に任せる

これは豆知識ではありませんが、ご不安な方は三味線店の職人さんにお任せするのがいいと思います。いきなり自分で撥皮を替えるのも勇気がいるものです。私も初めて撥皮を交換したときは、皮が破れるのではないかと心配でした。

過去に三味線店で撥皮を交換してもらったときは1500円くらいでしたので、撥皮の費用と手間賃、ミスが起こらない保険と考えれば、納得の料金ではないでしょうか。慣れてきて自分で交換できるようになったら、撥皮と専用のりを購入してチャレンジしてみてください。